風水害に対する備え

我が家の風水害対策

予知が困難とされる地震と違って、台風や豪雨はある程度まで襲来時期や規模を予測することができます。しかし、突発的な局地的豪雨のように予測の難しいのもあり、毎年のように大きな被害が出ていることも事実。油断することなく、万全の心構えで迎え撃ちたいものです。

屋内

- 停電に備えて懐中電灯や携帯ラジオの準備を

- 断水に備えて飲料水を確保しておく

- 避難に備えて貴重品なその非常持出品の準備を

- 台風や雨、風に関する気象情報を注意深く聞く

- むやみに外出しない。外出時は早めに帰宅を

- 浸水などの恐れがあるところでは、家財道具を高い場所へ移す

- お年寄り、乳幼児、病人、障がい者などは安全な場所(部屋)へ

- 家族で避難場所や離れた場合の連絡方法を確認し合う

屋外

屋根

- 瓦のひび割れ、ズレ、はがれがないか

- トタンのめくれ、はがれがないか

雨どい・雨戸

- 雨どいに落ち葉や土砂が詰まってないか

- 継ぎ目のはずれや塗装のはがれ、腐りはないか

- 雨戸にガタツキやゆるみはないか

ベランダ

- 鉢植えや物干しざおなど飛散の危険が高いものは室内へ

窓ガラス

- ひび割れ、窓枠のガタツキはないか

- また強風による飛来物などに備えて、外側から板でふさぐなどの処置を

外壁

- モルタルの壁に亀裂はないか

- 板壁に腐りや浮きはないか

- プロパンガスのボンベは固定されているか

ブロック塀

- ひび割れや破損箇所はないか

洪水のときの避難の心得

- 必ずヘルメット(防災ずきん)をかぶる。履物は長靴より、ひもでしめられる運動を靴を。

- 洪水の場合歩ける深さは男性約70cm、女性で約50cmまで。水深が腰まであるようなら、無理せず高所で救援を待つ。

- はぐれないようにお互いの体をロープで結んで避難する。特に子どもから目を離さないように。

- 冠水した場所を歩くときは、長い棒を杖がわりにして、水面下の安全を確認しながら歩く。

- お年寄りや病人の人などは背負う。子どもには浮き袋をつけさせて安全確保を。

都市型水害に備える

東海豪雨は典型的な都市型水害だった

2000年9月、東海地方を襲った集中豪雨(東海豪雨)は、床上・床下浸水7万戸以上、死者11人という大きな被害をもたらしました。気象庁の発表によると、名古屋市の1日の雨量は約500mmにも達したといわれ、まさに「100年に1度」の記録的な雨だったわけです。

東海豪雨で最も大きな被害が出た名古屋市周辺では、最近数十年の間に急速に都市化が進んだ地域です。いわば‘‘アスファルト・ジャングル’’の人口密集地に、想定をはるかに上回る大量の雨が降ったことから、下水道の排水機能が追いつかず、頼みの川も大量の水を抱えきれなくなって、水があふれ出したり堤防が決壊したことが大きな被害につながりました。その意味で東海豪雨は典型的な都市型水害だったのです。

都市部では豪雨や地震の被害が大きくなる

名古屋に限らず、近年は都市部の豪雨による被害が増える傾向にあります。都市部の下水道の多くは1時間雨量50mmを基準に設計されていますが、1999年だけでも福岡で77mm、東京で91mmの雨量を記録するなど、想定を超える大量の雨に対応が追いつかないというのが現状です。しかがって、いったん集中豪雨に襲われれば、都市部では大きな被害が出ることが予想されます。

また人口が密集する都市部で阪神・淡路大震災クラスの地震が発生した場合でも、同様に想像を越える被害が出る可能性が高いので、十分注意して下さい。

都市型水害はなぜ起きるのか

ひと昔前までは、雨水の一部は田畑や森林などの‘‘自然の貯水池’’にたまり、一部は地下にしみ込んで、ゆっくりと川に流れ込んでいました。ところが現在の都市部では、田んぼなどの貯水機能は失われ、道路などの地表部もコンクリートやアスファルトでおおわれているため、大半の水は地下に浸透せず、そのまま下水道や川に集中して流れ込む構造になっています。そのため、東海豪雨の事例が示すように、下水道の処理能力や川の貯水力を超える大量の雨が降ると、たまった水の行き場がなくなり、市街地にあふれて洪水が起こることになります。

都市型水害に備える5つのポイント

- 水害発生時を想定して、日頃から土のうなどの準備をしておく

- 水が出た場合は急いで高い場所に移動する(建物なら2階以上)

- 避難するときはエレベーターや車は使わない(必ず徒歩で)

- 水圧でドアが開かなくなることもあるので、戸外への避難は早めに

- 日頃から側溝や近くを流れる川の掃除をしておく

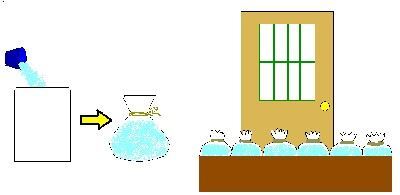

身近なもので簡単にできる水のう・土のうの作り方

洪水には土のうや水のうが有効です。まだ水深が10cm以内の初期段階なら、家庭にあるゴミ袋、レジャーシート、プランターなどを利用した応急処置で対処が可能です。

ゴミ袋で水のうを作る

ゴミ袋(40リットル程度)を2重にして、中に半分程度の水(風呂の残り水を使うと便利)を入れ、玄関などにすき間なく並べる。ダンボールに入れて連結すれば、強度が増し、積み重ねることもできる。

プランターとシートで土のうを作る

土を入れたプランターを横に並べ、レジャーシートを巻いて補強する。プランターの代わりに水を入れた防災タンク(ポリタンク)なども利用できる。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 危機管理室

〒509-5192 土岐市土岐津町土岐口2101

電話:0572-54-1132 ファクス:0572-53-0020

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

お問い合わせなどには「LoGoフォーム」を利用しています。

LoGoフォームのメンテナンス情報などは以下をご参照ください。

オンラインフォーム「LoGoフォーム」のご案内